「十三詣り」(じゅうさんまいり)とは、

数え年で13歳になる男女が旧暦3月13日に、

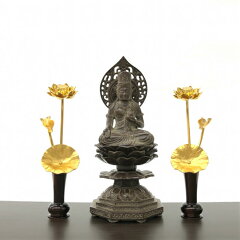

「虚空蔵菩薩」(こくうぞうぼさつ)を参拝ことで、

福徳と知恵を授かるための人生儀礼(通過儀礼)

です。

「知恵詣り」「知恵もらい」とも言います。

「十三詣り」の由来

「十三詣り」とは、

数え年で13歳になる男女が旧暦3月13日に、

「虚空蔵菩薩」(こくうぞうぼさつ)を参拝する

人生儀礼(通過儀礼)です。

発祥の地とされる京都を中心とした関西圏では

「七五三」と並んで大切にされている行事で、

特に、京都嵯峨の「虚空蔵法輪寺」における

虚空蔵菩薩への「十三参り」は有名です。

平安時代の初め、

幼くして帝位についた清和天皇が

数え年十三歳になった折、

成人の証として法輪寺で

勅願法要(ちょくがんほうよう)を催したのを

端緒として、

成人儀礼として法輪寺の虚空蔵菩薩に詣でて

智恵を授けていただく

「十三詣り」が行われるようになりました。

「虚空蔵菩薩」は大日如来の脇侍で、

13番目に誕生した智恵と福徳を司る菩薩と

されます。

「虚空蔵」とは、功徳が虚空(大空)のように

大きいという意味です。

なお、13日は虚空蔵菩薩の縁日に当たり、

13歳でお参りするのも

「13」という数字に因んだものと言う説も

伝わっています。

昔は、境内で13種の菓子が売られていて、

それを菩薩に供えた後、家に持ち帰り

子供に食べさせたとも言われます。

また、弘法大師(空海)の記憶力を

飛躍的にアップさせた修行

「虚空蔵求聞持法」(こくうぞうぐもんじほう)に

由来するとも言われています。

空海は、奈良大安寺の高僧・勤操(ごんぞう)がより

「虚空蔵求聞持法」(こくうぞうぐもんじほう)を

授けられました。

ある真言を、ある場所へ行き、

そこで一定の時間内に百万回唱えれば、

あらゆる経典を暗記することが出来、

しかも見聞きしたり知覚した全てを

忘れることがないという

インド伝来の驚異の記憶術です。

空海は、山岳修行に身を投じ、

修行の地を四国各地に求めました。

「虚空蔵求聞持法」を修する地として

大自然と一体となるのに最適の地を

探したのです。

そして遂に土州室戸崎

(高知県室戸市最御崎)にて、

明けの明星が口から体中に入り、

宇宙の表出とも言うべき体験をしました。

「阿波の大滝岳に登りよじ、

土佐の室戸岬に勤念す。

谷響きを惜しまず、明星来影す」と、

空海は著書『三教指帰』(さんごうしいき)で

超常的な神秘体験を記しています。

「御厨人窟」(みくろど)

空海修行の地と伝えられる伝説の洞窟で、

空海が悟りを開いたと言われる地。

洞窟内からの「空」と「海」の絶景から、

「空海」と名乗るようになったとも

言われています。

この洞窟で聞く波音は

「室戸岬・御厨人窟の波音」として

環境省の「日本の音風景100選」にも

選定されています。

現在、海蝕洞の内部には、大国主命を祀る

「五所神社」が鎮座していますが

落石のため入洞不可だそうです。

このような空海と同じ功徳を得ようと、

幼少年期から青年期へと移る人生の転換期に、

知恵と福徳を授かり、学問に長じるため、

虚空蔵菩薩を本尊とする寺院に

十三歳になった男女が参詣する「十三詣り」が始まったそうです。

初めての「厄年」

数え年で13歳は、干支がひと回りして、

十二支が一巡して

初めて自分の生まれ年の干支に戻った年齢で、

生まれて初めての「厄年」でもあります。

身体的にも精神的にも、

子供から大人へ変わっていく年齢であり、

大人として生きていく知恵が必要となります。

特に女子は、女性へと変化し始める中で、

心身ともに不安定になりがちなため、

子供の成長祈願と厄除けを兼ねた大切な行事とされてきました。

この時初めて大人と同じ裁ち方である

「本裁ち」の晴れ着を用い、

肩の部分を縫ってサイズを合わせる

「肩上げ」をして着用します。

参詣後、肩上げの糸を解くところまでが

儀式とされています。

この時期に揃えた着物を折ある毎に着せて、

着物に馴染ませ、

自然に立居振舞を身につけさせる始めとする

意味もあるようです。

また男子の場合は、

昔で言うと「元服」の年頃に当たるため、

この時期に羽織袴でお参りされる方も

増えてきたようです。

「十三詣り」の参拝時期

数え年で13歳になる年の、

旧暦三月十三日(新暦4月13日)に

お参りをします。

数え13歳というのは、

自分の生まれた年の「干支」が

初めて巡ってくる年です。

今年、令和4(2022)年は「寅年」ですから、

12年前の平成22(2010)年の

「寅年生まれ」の方がお参りします。

4月~12月生まれの子供の場合は

小学校5年生から6年生の春休み、

1月~3月の早生まれの子供の場合は

小学校卒業から中学校入学の春休みが

「十三詣り」の時期に当たります。

但し近年は「数え年」にはあまりこだわらず、

節目となる小学校卒業から

中学校入学のタイミングで

「十三詣り」をする方が多いようです。

小学校の卒業式では近年、

「卒業袴」と呼ばれる袴姿で参加するケースが増えているそうで、

記念写真を撮るタイミングにもなっています。

また参拝時期も、本来は旧暦の3月13日

(新暦の4月13日)ですが、

4月13日の前後1か月(3月13日〜5月13日)に

している寺社が多いため、

小学校を卒業した

春休みなどに行う方が多いですが、。

お寺によっては、1年中「十三詣り」を

受け付けているところもあり、

秋に参拝をする方もいらっしゃるようです。

お参りをしたい神社やお寺に確認をすると

良いでしょう。

「十三詣り」の仕方

「十三詣り」の際は、

お宮参りや七五三のお参りなどと同じように、

ご祈祷をしていただくのが一般的です。

時間がない場合などは、ご祈祷をせずに

お参りをするだけでも大丈夫です。

また、虚空蔵菩薩に限らず、

日頃から縁のあるお寺や神社にお参りするのも

いいでしょう。

神社やお寺によって異なりますが、

一般な参拝の流れは以下のようになります。

御祈祷の受付をする

祈祷(きとう)とは、神職や僧侶が

神仏に祈りを捧げることです。

受付では祈祷料を納めますが、

祈祷料の金額は神社やお寺によって様々です。

漢字の奉納

子供自身が授かりたいものを表す漢字を

願いを込めながら書く

「一字写経」(いちじしゃきょう)を奉納します。

これは、写経を奉納する

昔ながらの参拝方法に倣っているそうです。

漢字一文字はなんでもいいのですが、

例えば、「心」「福」「美」「知」などが

あります。

気持ちをしっかりこめて書きましょう。

祈祷を受ける

本殿などに上がり、祈祷をしていただきます。

お守りなどをいただく

神社やお寺によっては、祈祷の後に

お守りやお札などをいただくことが出来ます。

後ろを振り返らずに帰る

参拝を終えたら、鳥居を潜るまでは

後ろを振り返ってはならないという習わしが

あります。

振り返ると、授かった知恵を

返さなくてはならないそうです。

これから大人として生きていくためには

必要な「決まりごとは守らねばならない」と

いう自覚を芽生えさせる意味があります。

「十三詣り」の服装

「十三詣り」の正式な服装は、

男の子は「羽織袴」、

女の子は「振袖」になります。

ですが現在は、

スーツやワンピース、制服で

「十三詣り」をする人も多くいます。

スーツやワンピースの場合は、

大人らしい落ち着きのある服装は

いかがでしょうか。

両親の服装に特に決まりはありませんが、

子供が着物やスーツなどを着るのですから、

セミフォーマルを心掛けてはいかがでしょうか。

全国の「十三詣り」におススメのお寺・神社

京都・虚空蔵法輪寺

嵐山にある法輪寺は

「十三参り」発祥の地として知られています。

法輪寺の「十三参り」には独特の風習が

あります。

ご祈祷後、渡月橋を渡るまで

振り返ってはいけないというものです。

振り返ったら授けてもらった知恵がなくなると

言われています。

法輪寺では4月13日の前後1ヶ月の間

(3月13日〜5月13日)を春の十三参り、

10月1日〜11月30日を秋の十三参りの期間としています。

京都・観智院(東寺塔頭)

観智院(かんちいん)は、古都京都の文化財として

世界遺産に指定されている「東寺」の

塔頭寺院の一つです。

真言宗の教えである真言密教の経典が

多数所蔵されているため、

「真言宗の観学院(かんがくいん)」とも

言われています。

剣豪・宮本武蔵が一乗寺下り松の決闘の後に

身を寄せたお寺としても有名です。

十三参りの受付時期は、

1月頃・3月下旬から5月下旬、

9月下旬から11月下旬です。

大阪・太平寺

江戸時代の『摂津名所図会大成』には、

「虚空蔵堂太平寺にあり 虚空蔵菩薩を安ず

参詣間断なし別けて 三月十三日は

十三歳の童子群参して智福を祈る

これを十三まいりといふ」

と記述があります。

境内には、手芸技芸上達の守り本尊の

茶筅塚、針塚、筆塚があり、

長年使い慣れ親しんだ茶筅や筆、針の供養に

訪れる人が多いです。

奈良・弘仁寺

弘仁5(814)年に嵯峨天皇の勅願によって

建てられた寺、

または大同2(807)年に弘法大師が

小野篁(おののたかむら)の請願を受けて建立したとの説もあります。

地元では、「高樋(たかひ)の虚空蔵さん」

として親しまれています。

弘仁寺の「十三詣り」は、毎年4月13日に

祈祷と法話が行われます。

弘仁寺は宿坊があり、宿泊することが出来ます。

茨城・村松山虚空蔵堂

村松山虚空蔵堂は「十三参りの名所」として

知られており、

お参りのために全国各地から人が集まります。

十三参りについては通年受付が可能です。

東京・浅草寺

東京最古のお寺で、参拝客が多い浅草寺は、

「七五三」や「十三詣り」の場所に

選ばれることも多いです。

「十三詣り」は毎年4月13日前後に

受付されています。

東京・養願寺

品川にある養願寺は、

虚空蔵菩薩を本尊としているお寺です。

4月と11月の第2土日には大祭が行われており、多くの参拝客が訪れます。

「十三詣り」のお参りは

1年を通して受付されています。

神奈川・鎌倉成就院(あじさい寺)

「成就院」は、鎌倉の極楽寺にある、

別名「あじさい寺」と呼ばれているお寺です。

恋愛成就のお寺としても有名です。

「十三詣り」は3月〜5月頃に受付していますが、

事前に予約が必要なので注意が必要です。

成就院まで問い合わせたほうがいいでしょう。