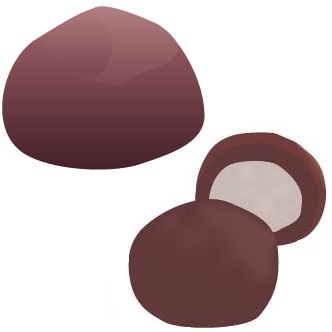

お彼岸のお供えものの定番と言えば

「おはぎ」や「ぼたもち」。

いずれも、餅米とうるち米を混ぜて炊き、

適度に潰して丸めたものを

小豆あんで包んだ和菓子ですが、

季節によって呼び名や作り方が変わります。

ぼたもち

春に咲く牡丹の花に因んで、

春は「牡丹餅」(ぼたもち)と呼ばれています。

牡丹は大きくて丸い花なので、

「ぼたもち」は大きめで丸い形に作ります。

材料となる「小豆」は秋に収穫されるので、

冬を越し、春に固くなった小豆は、

皮は取って「こしあん」にして使います。

だから「ぼたもち」は「こしあん」です。

おはぎ

秋は萩の花に因んで「御萩」(おはぎ)。

萩は小さくてやや細長い花なので、

「おはぎ」は小ぶりで俵の形に作ります。

材料となる「小豆」は秋に収穫されます。

秋は、採れたての小豆が使うことが出来るので、

「おはぎ」は皮ごと使った「粒あん」です。

夜船、北窓⁈

今では季節の区別はありませんが、

春の「ぼたもち」、秋の「おはぎ」に対して、

更に夏や冬に作る場合には別の名前があります。

夏の別名は「夜船」(よふね)です。

「おはぎ(ぼたもち)」は米を潰して作るので、

餅を搗く時のようなペッタンペッタンといった音が出ません。

近隣の住人にも、いつ「おはぎ(ぼたもち)」を「搗いた」のか分からないということを、

「夜」は暗くて、いつ「船」が「着いた」か

分からない「夜船」になぞらえて

呼ばれるようになったのだそうです。

一方、冬の別名は「北窓」です。

これは「北」にある「窓」からは

「月」見えないことから来ています。

(餅のように)「搗(つ)くことをしない」が転じて

「月知らず(つきしらず)」となった訳です。

このように、春夏秋冬で

「ぼたもち」「夜船」「おはぎ」「北窓」と

分けて呼ぶことも出来ます。

半殺し、皆殺し⁈

「おはぎ(ぼたもち)」を

「半殺し」と「皆殺し」などという、

物騒な呼び方をする地域もあるそうます。

「半殺し」は、米を潰す際に

「粒が残る状態」にしたもの。

一方「皆殺し」は、

「粒が残らない滑らかな状態」にしたもので、

「全殺し」とか「本殺し」とも言うそうです。

一方米の潰し方ではなく、あんこによって

呼び方を分けている地域もあり、その場合は、

粒あんは「半殺し」、こしあんは「本殺し」と

言います。