日本の夏の風物詩「金魚」は、

縁起の良い魚です。

金魚を飼うだけでなく、

金魚をモチーフにしたお守り、

金魚グッズなどを携帯したり、

絵や写真を見るだけでも効果があると

言われています。

歴史

金魚の起源

金魚の起源は、約1700年前(西暦265年-419年)古代China(晋)の時代にまで遡ります。

China南部の浙江省辺りで、突然変異によってフナの黒色色素がなくなった

赤いフナ(ヒブナ・緋鮒)が

人の手によって交配が繰り返され、

今日まで育てられてきました。

その結果、金魚はとても人に慣れる魚に

なりました。

日本にいつ入ってきたのかについては

諸説ありますが、

室町時代中期の文亀2(1502)年に

大阪の堺に伝来したとする説が、

現在では一般的です。

その名も「こがねうを」とか「きんぎよ」と

呼ばれていました。

江戸時代初頭には、

長崎や堺から京坂地方へと

だんだんと入っていったようです。

庶民の間でも楽しめるようになったのは、

江戸時代の終わり頃と言われています。

養殖が盛んに行われるようになったことから

値段が下がり、また金魚の種類も増えて、

寛永元(1741)年にはランチュウやリュウキン、

ワキンが知られていました。

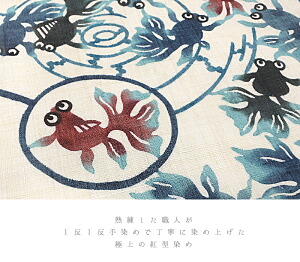

金魚の模様が着物や絵に描かれたり、

「金魚売り」は夏の風物詩になりました。

Chinaでは、金魚の形態の珍しさが重宝され、「でめきん」がもてはやされましたが、

日本では異なった道を辿り、

江戸時代の日本においては

「でめきん」が現れなかったばかりでなく、

見向きもされませんでした。

「金魚」の名前の由来

どう見ても金色ではないのに「金魚」。

英語名も「goldfish」。

日本では昔から「金運」をもたらして

くれるものと信じられています。

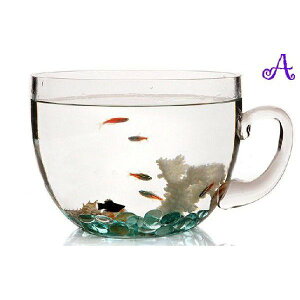

金運アップのための金魚の色と数は

(風水)

<金魚の数>

1匹、6匹、7匹が最も良いとされています。

<金魚の色>

白か黒の金魚(赤い金魚)

<金魚を置く場所など>

・リビングのような人が集まる部屋に置く

・太陽の光が入る場所に置く

・金魚鉢のそばに観葉植物を置く

・金魚鉢の中にビー玉を入れておく

・こまめに掃除する

赤い金魚

日本人の間で「赤い金魚」が

好まれるようになったのには

「魔除け」の意味があったためと

言われています。

鮮やかな赤い色には強い呪力があり、

病魔、災厄を退散させるという、

赤い色への信仰は、

全国的な支持を受けていました。

江戸時代には、子供達に

蔓延していた疱瘡(天然痘)に罹らないための

「護符」として「赤いもの」を持たせていました。

赤い「金魚ねぷた」も魔除けになると

考えられていた「赤物」の名残りが伺えます。

金魚の種類

|

「和金」(わきん)

金魚すくいでお馴染みの

種類。

10年以上生きることも。

|

|

「琉金」(りゅうきん)

ひれが長く、優雅。

飼いやすい。

|

|

「黒出目金」(くろでめきん)

大きい目が飛び出ている。

|

|

「ランチョウ」

背びれがない。

金魚の王様。

高級金魚。

|

|

「オランダシシガシラ」

ひれが長く、華やか。

金魚の女王。こぶがある。

|

幕末に生まれた金魚の三大産地

金魚文化は江戸だけでなく、

幕末までには地方へも浸透していきました。

- 弥富金魚(愛知県弥富市)

- 江戸川区(東京都・船堀駅周辺)

- 大和郡山市

大和郡山市

「金魚が泳ぐ城下町」

大和郡山に金魚が移植されたのは

18世紀になってからです。

大和郡山の金魚は、

柳沢吉里(柳沢吉保の子・大和郡山藩初代藩主)の

家臣・横田文兵衛が、亨保9(1724)年に、

藩主・柳沢吉里の国替えに際して、

旧領地の甲府から大和郡山に

金魚を持参したのが最初でした。

大和郡山には、水質・水利に恵まれた

農業用溜池が数多くあり、溜池に発生する

浮遊生物(ミジンコ類)が金魚の稚魚の餌に

適していたことなど、有利な条件が

備わっていました。

横田は金魚の飼育に長じており、

温暖な土地柄の郡山で金魚の養殖に成功。

家臣の間で金魚飼育が次第に広まりました。

幕末の頃になると、藩士の副業として、

明治維新後は、最後の藩主・柳澤保申の

惜しみない援助もあって、

職禄を失った藩士や農家の副業として

盛んに行われるようになりました。

大和郡山市では毎年、

「全国金魚すくい選手権大会」が

開催されています。